Ci scrivo su - Issue #17

Dare, ricevere, ricambiare: dal Saggio sul dono di Mauss a noi

Tempo di lettura 5 minuti

Camminando per le vie del centro ho trovato uno specchio incollato al muro. Grande quanto un foglio A4. Tutto rotto. Amante delle performance estetiche e delle cose sui generis in giro per il mondo, mi sono fermata a contemplarlo e chiaramente ho scattato una foto. Era rotto, come se gli avessero tirato un pugno o come se l’avessero colpito con un oggetto contundente, ma, nonostante ciò, ancora funzionante.

Mi sono incamminata per rientrare, mentre riflettevo su tutto quello che mi circonda: dal conflitto Israelo-Palestinese alle mie amicizie, dalla ricetta di patate riso e cozze ai rapporti che non funzionano bene, sia i miei sia quelli degli altri. Quando mi sono messa a letto ho scritto due righe. Oggi le rendo pubbliche perché mia madre, giudice autorevole e severo dei miei scritti, ieri mi ha detto di aver letto quelle parole e di essersi emozionata, sorprendendomi.

C’è qualche, più d’una quindi, motivazione che non mi rende felice. Nell’analisi di queste cose, chiedendomi quanto fossero reali, ho capito che nessuna dipendeva e/o dipende da una mia azione diretta. Per intenderci: mi renderebbe triste svegliarmi tardi la mattina se ho un appuntamento, ma questo non accade perché consapevolmente metto la sveglia; mi renderebbe triste vestirmi male, ma consapevolmente indosso vestiti che mi fanno sentire a mio agio; mi renderebbe triste sbagliare a lavoro, quindi cerco di impegnarmi per evitare di commettere errori.

Le cose che non mi rendono felice dipendono da qualcun altro. Allora ho capito: devo accettare di non poter avere il controllo delle azioni altrui.

Appena ho compreso di non poter cambiare le decisioni degli altri, di non poter modificare l’atteggiamento di qualcuno che non sono io e che non risponde direttamente al mio individuo ho cominciato a stare meglio.

A volte mi sento come questo specchio. Sicuramente l’avranno malmenato un po’, ma ancora riflette la luce. E se guardate bene si vede il mio amato laptop e pure Marco, con il quale oggi ho brindato per i suoi grandi traguardi.

Un pensiero profondo ha detto mia madre sbucciandomi la mela come i vecchi tempi. Gli altri rappresentano il 99% della nostra giornata: i colleghi, i clienti, la famiglia, gli amici, eventualmente un partner, il benzinaio, l’autista del tram, la cassiera del supermercato ed il cameriere del ristorante dove si ha cenato. Pensateci bene: c’è stato mai un giorno in cui non avete interagito con un altro essere umano?

Le interazioni fanno parte del nostro percorso di vita e rimangono sempre e comunque un tassello fondamentale della nostra crescita personale. E vi rispondo io alla domanda che vi ho posto qualche riga su: no, non c’è mai stato un momento della vostra vita in cui non avete interagito con un altro individuo.

È meraviglioso perché queste interazioni rappresentano una specie di scambio, una reciprocità. Riprendendo assunti antropologici, potremmo parlare di dono. In antropologia si parla di dono a proposito di varie forme di scambio di beni non riconducibili alla logica del mercato; in questi casi sembra che vengano meno i due princìpi cruciali della vita economica moderna, nonché la ricerca dell’utile e la legge dell’equivalenza del valore. Vale a dire che il dono non è una pratica il cui fine è il guadagno.

Uscito nel numero del 1923-24 dell’«Année Sociologique», il Saggio sul dono di Marcel Mauss è dedicato all’analisi di varie forme di scambio di beni. Queste istituzioni culturali non sono regolate da accordi di tipo contrattuale o legislativo, ma si attengono a tradizioni: dare, ricevere, ricambiare. Affinché la catena non si interrompa occorre che ciascun dono sia accettato e successivamente ricambiato. Il modo in cui sarà ricambiato dipenderà, più che dal valore del bene in sé, dal tipo di rapporto che esiste tra le due parti. Le parti agiscono per dare e non per ricevere o ottenere di più.

Potremmo fare infiniti esempi, sia relativi a popolazioni situate nell’Oceano Pacifico sia a circostanze molto più vicine a noi geograficamente e temporalmente. Per capire il meccanismo: Malinowski, antropologo e sociologo della prima metà del Novecento, ha studiato il Kula nelle Isole Trobriand, un arcipelago situato in Papua Nuova Guinea.

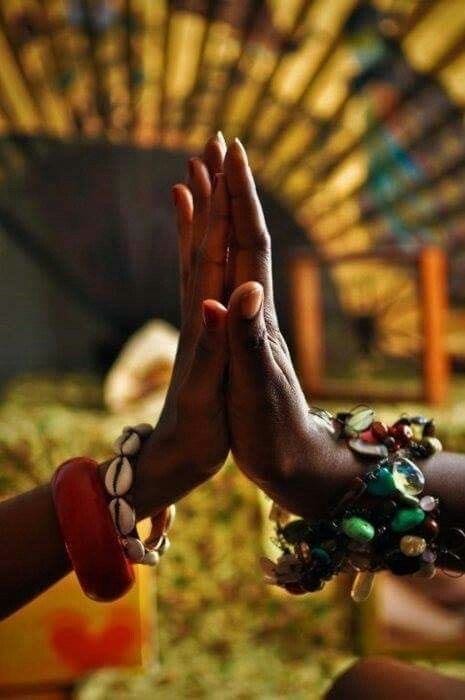

Qui lo scambio di oggetti preziosi, come collane di conchiglie rosse e braccialetti di conchiglie bianche, è un’attività di suprema importanza che implica lunghe e impegnative navigazioni fra le isole. I gioielli circolano in continuazione e sono trattenuti dai loro temporanei possessori per limitati periodi di tempo, ognuno di essi è noto per la propria storia, portando con sé il ricordo delle persone importanti che l’hanno posseduto. Il kula implica uno spirito di dono.

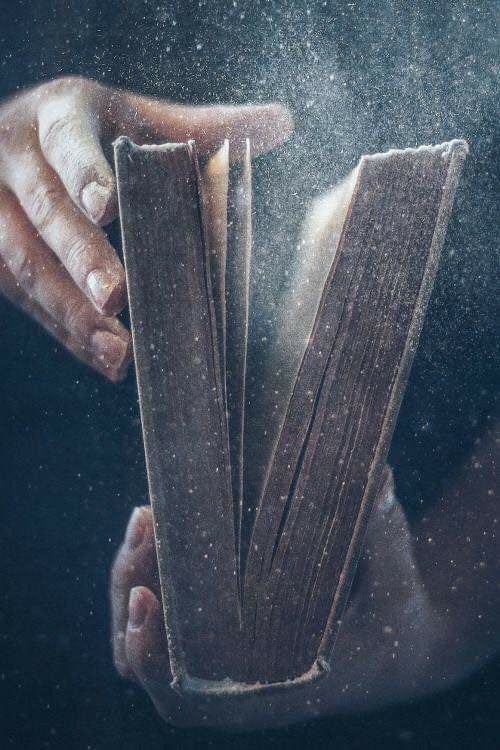

Un po' come quel libro che Pietro ha rubato in Autogrill a Modena, che io ho rubato a casa sua e che Dipri ha rubato a casa mia. Quelle pagine portano con sé una storia, oltre a quella raccontata dal sedicente scrittore, che è la nostra. E chissà tra qualche anno dove sarà e quali mani sfoglieranno pagina dopo pagina riconoscendo tra le righe il valore di quell’oggetto: le orecchie fatte da Pietro alle pagine contenenti concetti interessanti, la mia dedica alle prime pagine, le frasi utili e belle sottolineate da Dipri

In conclusione, lo scambio e la circolazione di beni carichi di significato dei Trobriandesi dovrebbe farci capire che quello che diamo è offerto a prescindere da quello che otterremo. L’amore, il bene, l’aiuto e il sostegno in qualche modo ci ritorneranno come quella collana di conchiglie rosse in quella popolazione oltreoceano.

Buona domenica!

Un caro saluto,

Noemi